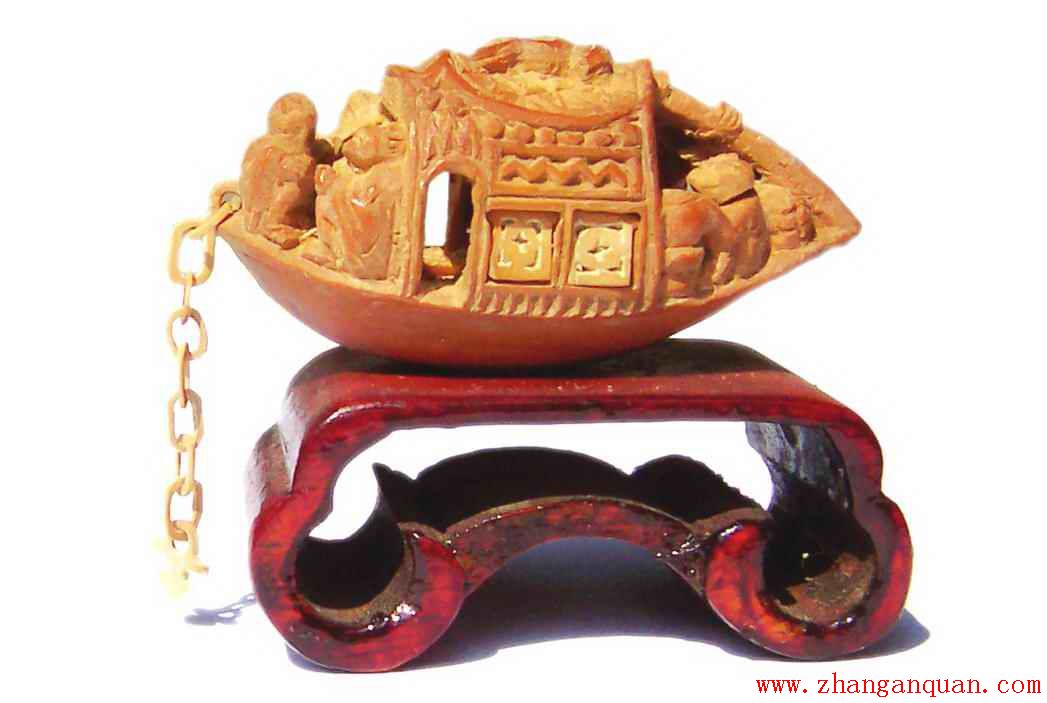

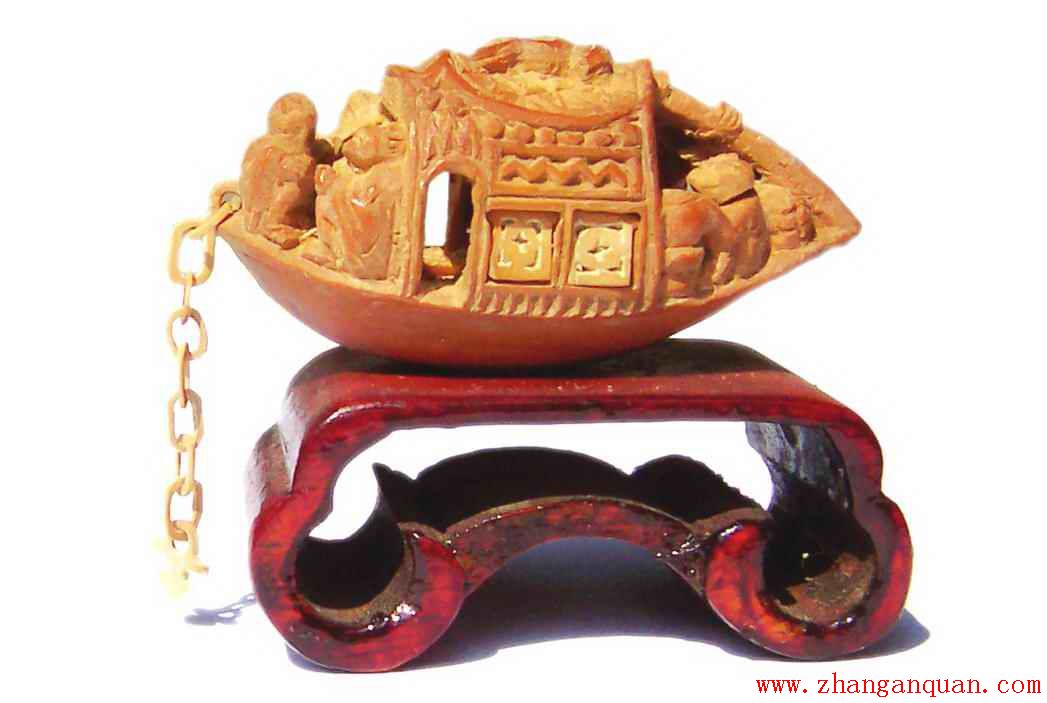

《赤壁游舫》目前藏于增城市博物馆。

众所周知,中学课本有篇魏学洢撰写的《核舟记》。因此,明代江苏常熟的王叔远以及他雕刻的核舟可以说是闻名遐迩,家喻户晓了。

魏学洢在《核舟记》写道:王叔远之核舟,“通计一舟,为人五;为窗八;为篛篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。”然而,你知不知道?增城市博物馆还藏有一个名为《赤壁游舫》的榄核雕刻精品。据雕刻界名家说,《赤壁游舫》的比王叔远雕刻的核舟更为精致,艺术价值更高。

《赤壁游舫》的作者就是清代广东增城新塘的湛菊生。

湛菊生的《赤壁游舫》雕刻于清代咸丰年间。作品以苏东坡等名人夜游赤壁为题材,把一个榄核分成船头、船舱、船尾三个部分。船头,苏东坡、黄庭坚、佛印僧三个历史人物围桌而坐。桌上还放有三个他们喝茶的杯子。他们一边观赏长江赤壁一带夜色,一边谈论东汉未年孙权、刘备联合击败曹操的故事。船尾,一侧是煲茶的书童正掩脸用蒲扇扇旺炉火,让人仿觉一缕青烟在炉中升起。另一侧是摇着橹的船姑俯身哄逗膝下挂着葫芦的淘气孩子。六个人物,神态各异,栩栩如生。小小的榄核船,蓬顶有白鹤,蓬面有十字花,蓬檐有梅花,两边还有可以活动的八扇镂花小窗门。船头下边,一条由榄核本身雕刻出来的环形活动锚链更是玲珑精巧。最使人惊叹的是,艺人还仿照王羲之苍劲秀丽的正楷笔迹,把苏东坡537个字的《前赤壁赋》全文镌刻于船底;并在仅有缝衣针大小的橹桨背上刻有“咸丰甲寅时年五十三谷生作”的落款,笔划而蚤爪。肉眼亦难辨。如此巧夺天工之微雕佳作,难怪专家称之为“广东一宝”了。

《赤壁游舫》作者湛菊生,生于清嘉庆壬戍年(1802),卒于光绪丙子年(1876)。原名茂兰,号谷生。他从小勤奋好学,博览群书,既爱好书法,又擅长画画,尤其画佛像、观音等人物,更是栩栩如生。湛菊生自幼聪颖,无奈20岁成秀才后却屡考不中。从此,他潜心学艺,把一生的精力都放在榄雕上。

传说,湛菊生的榄雕是从作画开始的。画画,要盖印章,而他的用章都是自己雕的,所以练就一手操刀雕刻的好技艺。有日,湛菊生在《虞初新志》中读了魏学洢的《核舟记》,顿然心有灵犀。他想,乌榄是增城响负盛名的特产;榄核在家乡新塘随处可见。用自己家乡的榄核作原料,发挥自己的雕刻特长,一定可以雕刻出人们喜欢的工艺品!

主意已定,他便找来一大堆乌榄核雕刻起来。但是,榄核又小又硬,刀凿在榄核上总不听使唤。湛菊生的手指常常被刻刀划破。后来,他请教师傅,才知道雕榄核的刀要用特别坚硬的铁煅造。于是,他首先选用精铁,反复煅打,制成各种类型的刀凿;然后用榄核反复练习。

清代,新塘的民居都没有窗户。湛菊生微雕,要光线充足。为了采光,他专门请人在房屋东边开了一个很大的窗户。每日清晨,太阳从东边一出,他就对着窗口缕雕。遇到有事,他就把榄核含在口中。事毕,他又马上吐出榄核,一直到中午才休息。

湛菊生榄雕,先从金鱼、佛珠等简单东西入手。久而久之,操刀越来越灵活,手艺越来越高超了。“赤壁游舫”、“紫洞艇”、“十八罗汉”等复杂而精致的作品也雕出来了。

湛菊生的《十八罗汉》,清《广州府志》就有这样的记载:“尝见其刻刻十八罗汉,山石树林,布置皆极疏落,罗汉亦各有神态。尤异者,中有罗汉手托一钵,上有一鸽,头向内,足站钵沿,鸽细小如初生之虱,而头足皆具,看确是鸽。真疑鬼斧神工矣!末有一牌,是双合而成,其边悉用工字雕通,一边刻有观音在莲花座上,左为善才,右为龙女,上边空处,左刻一瓶、上插扬枝,右刻一鹦鹉,口衔十八子念珠一串,有牌有球。一边刻《多心经》全文,后有落款。图阳文。牌后有二珠,一圆一尖。皆榄核所成。而珠中皆凿孔,孔内各藏一佛,观之不背,摇之则响。”可见,湛菊生的榄核微雕技术,确是清代艺坛上一朵耀眼的奇葩。

《赤壁游舫》目前藏于增城市博物馆。

《赤壁游舫》目前藏于增城市博物馆。